Ahí estaba él, parado frente al caos, con su mente nublada, puños rugientes, pantalón gris y camisa blanca. Frente a su verborrea estaba el silencio con su vista estrábica, esperando el instante apropiado para cortar el aire.

Pasaron 5 ó 6 palabras, no más que eso, cuando de pronto, el Muhammad Ali, estiró su mano. Esa hermosa mano empuñada que otrora le proporcionó fracasos académicos, ahora se convertía en el espectáculo más alucinante que jamás vi en Av. República.

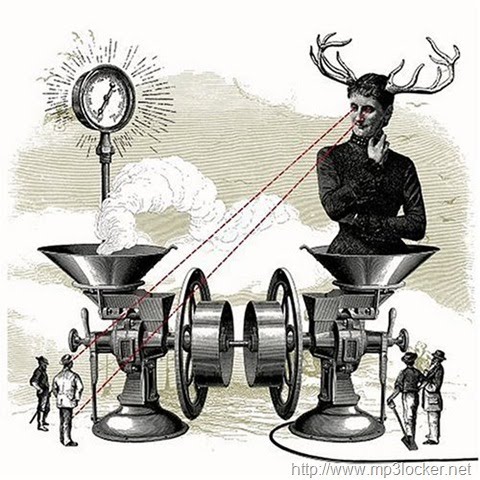

El fanfarrón cayó al suelo, knock out, pero se paró en unos segundos. Bañado en sangre, con dos vertientes que llegaban hasta su insolente boca, enajenado por la euforia y sin entender que había perdido, gritó nuevamente, e intentó volver a luchar frente a uno de los mejores que he visto en mi puta vida, el más delicado, el retador más honorable, un joven gentleman que parecía extraído de la belle epoque, como si los adoquines decimonónicos fuesen sus contemporáneos, único en su especie.

Desde la vereda contraria, el púgil, acomodaba su miserable mochila sobre sus hombros, dejando caer los tirantes con delicadeza y sin tomar en cuenta la suspicacia de su oponente abatido, tomó la micro a su casa, mientras el resto de la multitud no entendía su actitud pulcra y novelesca.

Luego de aquel hermoso acto de caballerosidad, terminé de comprender algo esencial: es mejor dejar las cosas cuando vas ganando.

jueves, 11 de abril de 2013

Suscribirse a:

Entradas (Atom)